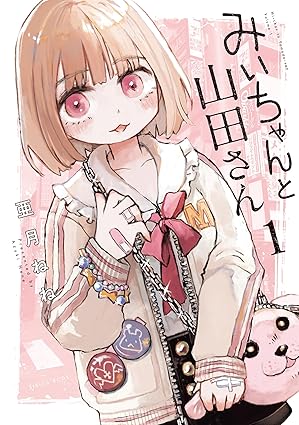

歌舞伎町の夜を舞台にした『みいちゃんと山田さん』は、父親・母親・祖母が作った“異質な家族”の姿を、強烈なリアリティで描き出します。普通では考えにくい関係性に生まれたみいちゃんが、誰にも頼ることなく成長していく様子には、読んでいる側も目を背けたくなるほどの痛みや孤独が感じられます。

「家族ってなんだろう」「親や大人は子どもに何を残せるのか」――物語を追うほどに、そんな問いが胸に刺さるのではないでしょうか。

みいちゃんの人生の行き着く先、そのすべてを一緒に考えてみませんか?

- みいちゃんの出生に刻まれた家族の“ねじれ”

- 父親不在と母性の歪みが残した深い傷跡

- 祖母と母親、それぞれの選択の行方

- 歪な絆がたどり着いた結末とその問い

- 家族の中で誰も救われなかった現実

父親と母親が形づくった家族のねじれ

父親と母親が同時に「家族」という枠組みを歪めてしまった事実は、『みいちゃんと山田さん』の根本にあるテーマです。みいちゃんは、母親・芽衣子とその実兄の間に生まれました。いわゆる近親間での出生であり、家族の出自そのものが社会常識から大きく外れています。このねじれた関係が、物語全体を通じて重い影を落としています。

印象的なのは、みいちゃん自身が自分の家庭環境や出生の異質さを理解していないことです。母・芽衣子も父親にあたる兄も、知的にも精神的にも未熟で、“普通の親”にはなれませんでした。十分な知識や常識を持たず、子どものまま大人になったような存在として描かれています。

母親の芽衣子も、発達の遅れや社会性の弱さを抱えたまま母親になりました。祖母を含めた大人たちも、みいちゃんの誕生や育て方を自分たちの都合で決めてしまい、誰も彼女に本当の支えや居場所を作れませんでした。

この“ねじれ”は、親の未熟さだけが原因ではありません。地域の無関心や世間体へのこだわり、教育や福祉への理解不足も絡み合い、みいちゃんは「普通の子」として扱われませんでした。母親や父親、祖母もそれぞれ社会から孤立し、家族のなかで支え合うことも難しくなっていました。

こうした家庭環境のなかで、みいちゃんは幼い頃から「名前を呼ばれない」「十分な支援や愛情を受けられない」という経験を重ねていきます。この“ねじれ”は、やがて彼女の自尊心や人間関係、人生全体に深く影響していきました。

犯人や結末の謎についても深掘りした記事はこちらへ

みいちゃんの出生に刻まれた真実

みいちゃんの出生には、他の家庭と比べても決定的な違いがあります。母親・芽衣子とその実兄の間に生まれた、いわゆる近親の子どもとして、最初から家族の枠組みが大きく歪んだ状態で人生が始まりました。父親はほとんど家庭に現れず、母親や祖母もその事実をみいちゃんに伝えることはありません。

みいちゃん自身は、自分が特別な事情のもとに生まれたことを知らずに成長します。家庭内では父親の存在が曖昧で、母親や祖母も世間体や外の目を気にして、みいちゃんに真実を語ろうとしません。彼女は“家族”という言葉の意味をつかめず、自分の居場所や存在理由を見失いながら流されるように生きていきます。

語られなかった出自は、彼女の成長や人間関係に大きな影響を与えます。家庭で名前を呼ばれることが少なく、十分な愛情やサポートも得られなかったことが、みいちゃんの自己評価や人間関係にも影響しました。祖母や母親が外の世界との間に壁を作り、「普通の家族」を装い続けたことが、みいちゃんの孤独や違和感を強めました。

結局、みいちゃんの出生に刻まれた真実は、彼女が知らないまま人生を左右し続けます。家族の誰もが“なかったこと”にしようとした現実が、彼女にとって埋められない空白として残りました。

おばあちゃんと母親、それぞれの選択

みいちゃんの人生を大きく左右したのは、祖母と母親、それぞれの選択の積み重ねです。祖母は、芽衣子が兄との間に子どもを授かったことを知りつつも、世間や地域の目を強く意識していました。みいちゃんの誕生を「喜び」より「戸惑い」と受け止め、周囲との距離を取って問題が表面化しないように努めていました。名付けや進学、日々の生活に積極的に関わることはせず、最終的には上京資金だけを用意し、本人の気持ちや状況を深く理解することはありませんでした。

母親である芽衣子もまた、自分の未熟さや知識不足から娘ときちんと向き合えないまま育児を続けていました。幼いみいちゃんの発達の遅れや不登校に気づいても、専門機関や支援を受けず、学校生活や進路も成り行き任せになっていました。さらに、芽衣子自身も家庭や地域から孤立し、親としての責任を実感しないまま日々を過ごします。みいちゃんとの間に温かな親子の対話や寄り添いが生まれることはなく、結果として娘の孤独を深めてしまいました。

この二人の大人が「選ばなかったこと」「見て見ぬふりをしたこと」が、みいちゃんに重くのしかかります。表面的には家族としてつながっていても、内実は互いに壁を作り、支え合うことのない関係でした。それぞれの選択がみいちゃんの“居場所のなさ”や“愛情への渇望”を生み出し、彼女が自分の人生に納得できないまま大人になる要因となりました。

- 祖母は世間体を優先し、特別支援学級への進学を拒否

- 母親は発達の遅れや不登校を見て見ぬふり

- 家庭外の支援や専門機関の利用を避け続けた

- 家族の会話や関わりが表面的にとどまり、本質的な寄り添いがなかった

父親不在と母性の歪みがもたらした傷跡

マンガなびイメージ

父親の不在と、母性が十分に機能しなかったこと――この2つが、みいちゃんの人生に深い傷を残しています。父親は家庭にほとんど関わらず、みいちゃんが“父”を実感することはありませんでした。母親・芽衣子も未熟さや発達の遅れを抱え、娘への愛情や保護のかたちが大きく歪んでいきました。

母親の愛情は一貫せず、時に優しさを見せても、苛立ちや拒絶が表に出ることがありました。みいちゃんが助けを求めても、母親は距離を置きがちで、娘の気持ちに寄り添うことができません。家庭内で「名前を呼ばれない」「個人として認められない」という経験が重なり、みいちゃんは自分に価値を感じづらくなります。母性の歪みが、彼女の心に孤独と不安を刻み続けました。

母親の不安定さは家庭の雰囲気にも影響しました。家庭が本来持つはずの安心感はなく、みいちゃんにとっては予測できない居心地の悪さがつきまといます。父親の不在で頼れる大人も少なく、祖母も「世間体」や「責任」に縛られて積極的に手を差し伸べることはありませんでした。そのため、家族は一緒にいても、心のなかでは誰もが孤立していたのです。

こうした家庭環境は、みいちゃんの自己評価や人間関係にも大きく影響しました。愛情を求めて他者に依存しやすかったり、傷ついても誰にも頼れず孤立感を抱えたり――それらは父親の不在と母性の歪みがもたらした“連鎖”の表れです。みいちゃんが最後まで自分の居場所を見つけられなかったのは、この“家族の傷跡”が深く残っていたからでしょう。

中村芽衣子の愛情と向き合えなかった日々

芽衣子はみいちゃんに母親としての愛情を持っていたものの、それをうまく伝えることや、日々向き合うことができませんでした。芽衣子自身も家庭や社会のなかで支援や理解を受けられず、孤独を感じていました。その未熟さや知識不足が、みいちゃんに寄り添う“母性”を歪めてしまったのです。

みいちゃんが幼い頃、芽衣子は娘の発達の遅れや情緒の不安定さに気づきながらも、どうしていいかわかりませんでした。学校や地域の支援にも背を向け、現実から逃げるようになります。娘の問題行動や不登校も、叱るか無関心でやり過ごし、問題が解決することはありませんでした。

家庭内でみいちゃんの存在が“個”として認められる場面は少なく、芽衣子の態度も気分や状況で大きく変わります。優しさを見せることもありましたが、それは一時的で、すぐに苛立ちや拒絶に変わることが多かったのです。愛情表現や声かけもほとんどなく、みいちゃんは「母親に受け止めてもらえない」と強く感じるようになります。

芽衣子のふるまいは、みいちゃんの自己肯定感や人間関係にも長く影響しました。母親を必要とする場面で手を伸ばしても、受け止められることはほとんどありません。みいちゃんは「自分は愛されていないのかも」という不安や孤独を強く感じるようになります。愛情が届かなかったことが、親子の間に大きな距離を生み、みいちゃんの心にも深い影を落としました。

祖母が抱えていた葛藤

祖母は、家族の中で誰よりも“世間体”と“責任感”の板挟みに苦しみ続けました。芽衣子と兄の間にみいちゃんが生まれたと知った時、祖母はまず地域や親族の目を気にし、外との関わりをできるだけ減らして問題が広がらないように努めます。しかし、その選択はみいちゃんの支援や居場所作りを遠ざける結果にもなりました。

みいちゃんが幼いころ、学校から特別支援学級を勧められても、祖母は「普通の子どもとして育てたい」「世間の目が気になる」という思いを優先しました。地域や親族から疎外されるのを恐れ、表向きは“普通の家族”を装い続けた結果、みいちゃんは本当に必要だった支援や理解から遠ざかることになったのです。

一方で、祖母なりの責任感も見て取れます。家計を支え、みいちゃんが上京する際の資金を用意するなど、現実的な手助けは惜しみませんでした。しかし、心の底ではみいちゃんの存在そのものを受け止めきれず、幼少期から名前で呼ぶことさえ避ける場面が描かれています。愛情や思いやりよりも「周囲の目」「家の体面」を守ることが、祖母の中で優先されていたのです。

こうした葛藤は、家族内の無言の距離感や、みいちゃんの“居場所のなさ”として色濃く残ります。祖母は世間と家族の狭間で揺れ動きながら、結果的にどちらも守りきれず、みいちゃんにも本当の意味で寄り添うことができませんでした。その選択がもたらした影響は、みいちゃんの人生を大きく左右することとなったのです。

感想から見える作品の衝撃

非常に繊細な描写に引き込まれた読者の声も多い。可愛い絵柄とは裏腹に、壮絶な内容でとても印象に残った。

「普通の子」として扱われず、それを家庭も支援も十分に考えられなかった現状が深く胸に刺さる。

キャバクラ嬢と福祉の現実を問いかける物語。知的障害やDVといったテーマを、目をそらしたくなるほど丁寧に描写している。

辛さが強くて気持ちが重くなる、読むのがつらかった。あまりにも救いが見えない展開に耐えられないと感じた人もいた。

父親と母親、それぞれが作った歪な絆の果て

マンガなびイメージ

みいちゃんの家族は、父親と母親、それぞれが持ち込んだ“歪な絆”の積み重ねによって、最後まで誰も救われることのない結末へと進んでいきました。父親は家庭にほとんど関与せず、みいちゃんの成長を見届けることなく姿を消し、母親・芽衣子もまた、親としての役割を十分に果たすことができませんでした。家族がつながっているはずの場面でも、互いに心を通わせることができず、無関心や孤立が深まるばかりだったのです。

家庭内で“家族”という枠組みがかろうじて維持されていたのは、外の目や世間体を気にした表面的なものでした。芽衣子や祖母は、みいちゃんの将来や心のケアよりも、問題を見て見ぬふりして日々をやり過ごすことを選びます。父親も、娘がどんな思いで生きてきたのかを知ろうとせず、責任から目を背け続けていました。

その結果、みいちゃんは「家族でいること」に意味や温かさを感じることなく、誰にも本当の自分を受け入れてもらえないまま大人になりました。家庭に根づいた“歪な絆”が、彼女の人生に孤独や不安、自己否定の感情を強く残していきます。家族なのにお互いを支え合うことも、癒し合うこともできなかった――それが、この作品で描かれる“絆の果て”です。

みいちゃんの人生は、両親や祖母、それぞれの「選ばなかったこと」や「向き合わなかったこと」が複雑に絡み合い、最終的に誰も寄り添うことができなかった現実を示しています。この結末は、ひとりの物語で終わらず、“家族”というもののあり方自体に疑問を投げかけています。

ebookjapanですぐ読めます!